- ホーム

- 金属アレルギーのメカニズム

金属アレルギーのメカニズムとは?

「金属アレルギー」とは、いわゆる「金属」を原因として起こる「アレルギー」のことです。しかし、すべての金属がアレルギーを招くわけではありません。そこでこちらではDr.佐藤が、金属アレルギーの原因やメカニズム、疾患の分類などをご紹介します。

金属アレルギーはどうして起きるのか?

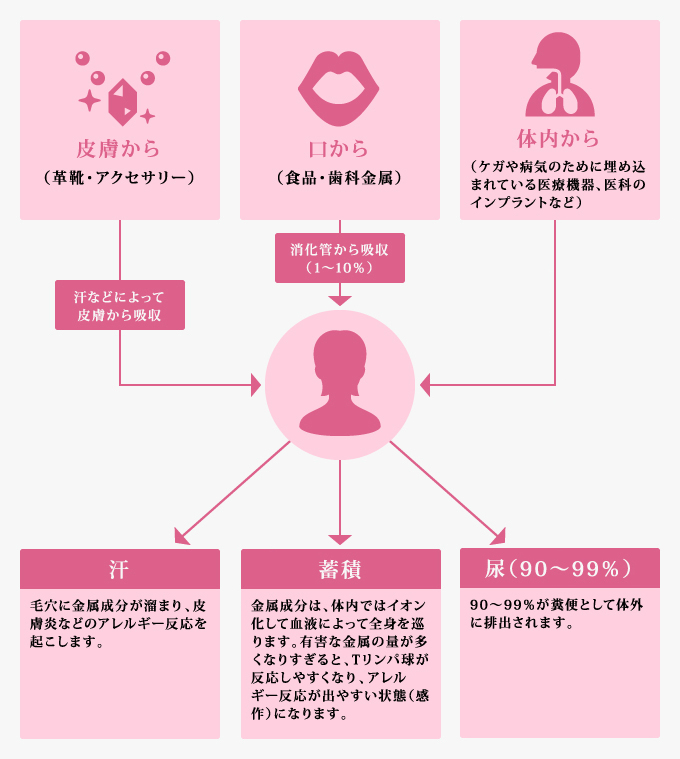

金属の中でも「重金属」が金属アレルギーの原因となります。マグネシウムやカルシウムなどと比べ原子量は大きいものの、ハウスダストや花粉といったアレルゲン(アレルギーの原因となるもの)より原子が小さく、従来アレルゲンにはならないとされてきました。

しかし近年、体内に吸収された金属は、単体(イオン)として存在するだけでなく、血液中のおもなたんぱく質であるアルブミンと結合して、大きな分子になることがわかってきました。そしてこれが、本来体内に存在しない「異種たんぱく」として認識されることで、アレルギー反応が起きてしまうのです。

ほかにも皮膚の上では、表皮に存在するケラチンという皮膚特有のたんぱく質と金属イオンが結合することがあり、これも同じようにアレルゲンとなって金属アレルギーの症状を招いてしまうのです。

金属の体内への侵入

人間の身体は、皮膚をダメージから守るために20ミクロンという薄い角層(角質層)に覆われています。しかし、金属はアレルギーの原因になるアレルゲンの中でも最も小さく、水や汗に濡れて金属分子がイオン化することで簡単に角層内から皮膚内に侵入してしまうのです。

口腔内金属が溶けだしやすくなる条件

歯科治療による口腔内の金属は、入れた当初は溶けにくいように加工されています。しかし経年によって、さまざまな化学的・物理的要因が関係し溶けはじめてしまうのです。その要因には以下ものがあります。

| pHの変化 | 口腔内に食べ物や飲み物が入ると、pH(酸性・アルカリ性の度合い)が変化し、金属が溶け出しやすくなります。 |

|---|---|

| むし歯菌 歯周病菌 |

むし歯菌や歯周病菌が放出する毒素や酸、またプラーク(歯垢)の付着によって、金属が溶け出す量が増えます。 |

| ガルバニー電流 | 口腔内に2種類以上の金属があると、それぞれのイオン化傾向の違いからガルバニー電流と呼ばれる微小電流が流れ、金属の溶解量を増やします。 |

| 咬合不全 歯ぎしり |

咬合(こうごう:咬み合わせ)不全や歯ぎしりなどがあると、口腔内で摩耗が起き、金属の溶解量が増えます。 |

| 日本製ではない 金属製かぶせ物 |

海外で作られた金属製かぶせ物の鋳造(ちゅうぞう:金属を溶かし型に入れて加工すること)の不備によって、腐食や溶解量が増え、金属アレルギーの患者を増やしているというニュースもあります。 |

- 毒と濃度の関係

- 金属アレルギーなどのお話をすると、「金属は毒だ」「金属をなくさなければいけない」とお考えになる方もいますが、あくまでも濃度の問題です。毎日摂取している水や食塩、ビタミンなども過剰摂取すれば死にいたることもあります。そういった意味では、それらも“毒”というわけです。また、猛毒のウランやPCB(ポリ塩化ビニフェル)は数ppmという単位で体内に存在していますし、イタイイタイ病を引き起こすカドミウムだって超微量ですが体内にある元素のひとつ。金属すべてが悪いわけではなく、過剰に体内に摂取されてアレルギーを引き起こすから悪いわけです。裏を返せば、少量であれば問題ないともいえます。